【每周一花】花開(kāi)正當(dāng)時(shí)——小葉兜蘭之二

小葉兜蘭的發(fā)現(xiàn)

1936年—1938年期間,我國(guó)兜蘭屬最早的研究者和奠基人唐進(jìn)和汪發(fā)纘教授在歐洲各國(guó)大標(biāo)本館研究收藏在那里的中國(guó)和鄰國(guó)的蘭科植物標(biāo)本時(shí)發(fā)現(xiàn)了小葉兜蘭的標(biāo)本。他們回國(guó)后將其命名為Paphiopedilum barbigerum,于1940年作為我國(guó)特有的新種發(fā)表,該種被列入IUCN物種紅色名錄,亟需保護(hù)。

該種曾一度認(rèn)為已經(jīng)絕滅,直到1986年發(fā)現(xiàn)活體植物后才重現(xiàn)花容供人們欣賞。過(guò)去小葉兜蘭僅在我國(guó)廣西和貴州有發(fā)現(xiàn),后來(lái)在廣東、云南、越南北部均有發(fā)現(xiàn)。

溫柔的陷阱——小葉兜蘭的傳粉騙術(shù)

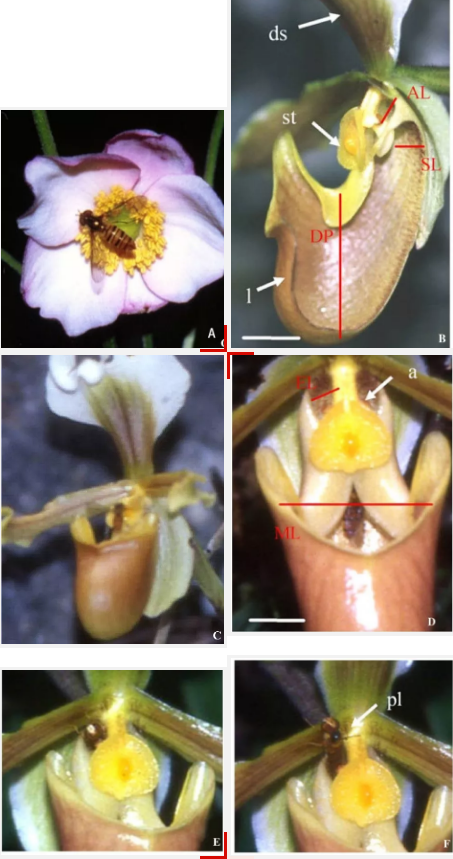

小葉兜蘭的傳粉者是雌性爪哇異食蚜蠅和黑帶食蚜蠅,這兩種食蚜蠅是食花粉的。令人奇怪的是,小葉兜蘭的花藥是藏在退化雄蕊的背后,不易被發(fā)現(xiàn),不像其它的開(kāi)花植物種類,比較直接地將花粉顯露出來(lái)吸引昆蟲(chóng)的眼球,也沒(méi)有特殊的氣味,小葉兜蘭究竟使了什么招術(shù)讓這兩種食蚜蠅心甘情愿地給它當(dāng)苦力呢?我們通過(guò)跟蹤觀察發(fā)現(xiàn)了其中的秘密——欺騙性傳粉。原來(lái)小葉兜蘭退化雄蕊中間的亮黃色瘤狀突起,就是模擬其它同期開(kāi)花植物的花藥,通過(guò)視覺(jué)吸引這兩種食蚜蠅。

當(dāng)食蚜蠅落到中間光滑的亮黃色瘤狀突起時(shí),由于自身的大小和與之相對(duì)應(yīng)的花的特殊結(jié)構(gòu),它很快滑落到唇瓣特化的囊內(nèi)。小葉兜蘭特化的囊狀唇瓣呈拖鞋狀,囊深口大,這種特殊的結(jié)構(gòu)對(duì)于昆蟲(chóng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)溫柔的陷阱,昆蟲(chóng)一旦失足掉進(jìn)這個(gè)陷阱,昆蟲(chóng)就只能沿著兜蘭設(shè)計(jì)好的路線爬出來(lái),在出來(lái)的過(guò)程中,昆蟲(chóng)背部就會(huì)觸及兜蘭的柱頭和花藥,從而替小葉兜蘭完成傳粉的任務(wù)。在此我們不得不感嘆蘭花的模仿偽裝能力。

TIPS

AL:花藥和唇瓣頂端間的距離;

SL:柱頭與唇瓣內(nèi)部表面的高度;

DP:唇瓣從入口到低部的深度;

ST:退化雄蕊。

繁育研究

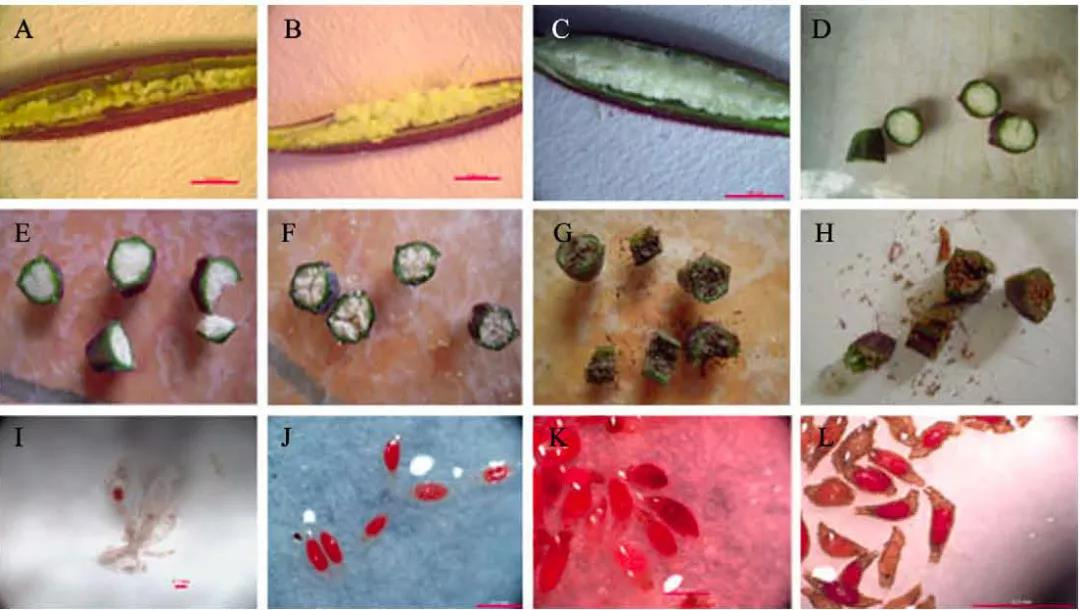

小葉兜蘭繁殖方式有無(wú)性繁殖(分蘗)和有性繁殖(種子萌發(fā))。通過(guò)野外考察發(fā)現(xiàn)自然狀態(tài)下小葉兜蘭的新芽生長(zhǎng)率、結(jié)實(shí)率和種子萌發(fā)率都很低,自身繁衍較困難,加上人們長(zhǎng)期的過(guò)度采挖,野生資源急劇減少。近年來(lái),為挽救小葉兜蘭的瀕危狀況和滿足市場(chǎng)需求,人們開(kāi)展了小葉兜蘭組織培養(yǎng)與快速繁殖實(shí)驗(yàn),已取得了成功,建立了小葉兜蘭的人工快速繁育技術(shù)體系。

小葉兜蘭組織培養(yǎng)選用的外植體是成熟的種子,通過(guò)無(wú)菌萌發(fā)可以快速獲得大量的無(wú)菌組培苗。小葉兜蘭從授粉到蒴果成熟需要360天左右時(shí)間,不同種胚的發(fā)育階段對(duì)萌發(fā)的影響很大,如何確定播種的最佳采種時(shí)期和最適的組織培養(yǎng)條件是小葉兜蘭組織培養(yǎng)的關(guān)鍵問(wèn)題,也最核心的技術(shù)。學(xué)者們通過(guò)一系列實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):小葉兜蘭授粉后255天的種子萌發(fā)率最高,適宜的基本培養(yǎng)基為1/4MS和1/2MS,培養(yǎng)溫度為(25±2)℃,光照強(qiáng)度為30~40 mmol·m-2·s-1,光照時(shí)間為12h·d-1。

參考文獻(xiàn):

1.尤佳研,張毓,劉巖,程瑾,潘會(huì)堂,張啟翔.小葉兜蘭的種子發(fā)育和無(wú)菌萌發(fā).植物地理學(xué)報(bào).Plant PhysiologyJournal 2014,50(3):275-282

2.王蓮輝,魏魯明,姜運(yùn)力,潘德權(quán),馮育才.小葉兜蘭的組織培養(yǎng)與快速繁殖.植物生物學(xué)通訊.第46卷,第11期,2010年11月

3.Shi, J., Luo, Y. B., Bernhardt, P., Ran, J. C.,Liu, Z-J., Zhou, Q. Pollination by deceit in Paphiopedilum barbigerum(Orchidaceae): a staminode exploits the innate colour preferences of hoverflies(Syrphidae). Plant Biology 11:17–28 (2009).

相關(guān)新聞

蘭谷產(chǎn)業(yè)

掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)

深圳市蘭科植物保護(hù)研究中心 地址:深圳市羅湖區(qū)望桐路889號(hào) 郵箱:conservation@cnocc.cn 電話:+86-755-25711651 粵ICP備19005392號(hào)